2018,06,03, Sunday/五代目

花見山行と中世城館の遺跡を満喫しようと余呉トレイルへ行ってきた。

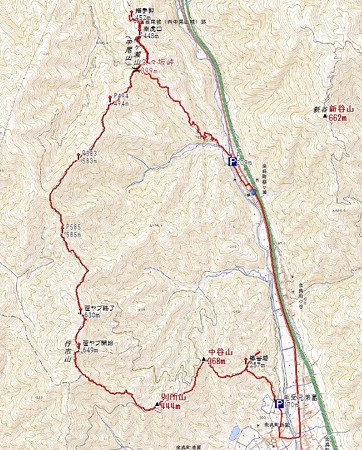

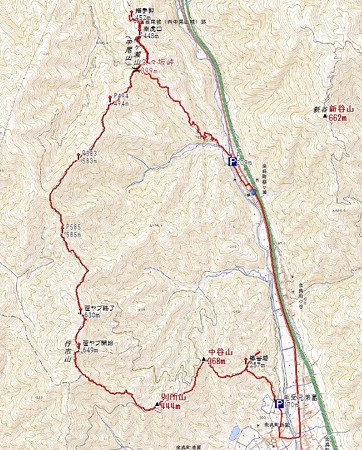

ルートは余呉町新堂の毛受(めんじゅ)兄弟之墓Pから別所山を経て行市山に登り、県境稜線を北上し、国の史跡になっている玄蕃尾城跡を見物して余呉町柳ヶ瀬集落に至るという計画。

山行日:2018年5月28日

木ノ本ICすぐのコンビニでISMさんと待ち合わせ。

柳ヶ瀬集落に二台で行き、ISM号をデポしようと集落ハズレにある空き地へ。

しかし、無断駐車お断りの看板が2枚(消えかかっているが)。こりゃ~アカンわ(-_-;)。と国道を南に戻っていくとBSの横に空き地。

そこにじゃまにならないよう駐車させてもらう。

で、ISMさんを乗せて私の車で余呉町新堂の毛受(めんじゅ)兄弟之墓Pへ行く。

するとそこは普通に墓地があって、共通駐車場の向こうに毛受兄弟の墓。

毛受兄弟のことについては別サイトを参照ください。→長浜市強度学習資料

毛受兄弟の墓とアズマヤ。

戦跡めぐり案内看板

行市山登山口

ピンクの小さなカタバミかな?

帰化植物のイモカタバミか?

植林&二次林の登山道は歩きやすい。

ムクムク起き上がってきたギンリョウソウたち

杉谷山砦跡:毛受庄助兄弟、徳山五兵衛秀現

この分岐点下には橡谷山砦跡:金森五郎八長近

杉谷山砦跡へ片道5分ほどなので奥まで歩いてみた。

縄張り図があれば砦跡がよく分かるのですが・・・

尾根に土塁らしい形跡

分岐まで戻ってきて橡谷山砦跡:金森長近砦跡はこの下の台地か?

案内図は位置関係だけが書かれている

すっかりコアジサイの季節になりました。

このヤマボウシの総包片は大きい

大水別神社(大浴神社)の方角から登ってきた山道と合流。

ほどなく、中谷山(四等三角点:新堂368.36m)

中之谷山砦跡:原彦次郎長頼の砦

先へ進むと南東に見晴らし有り。

丸い尾根先端は古墳??

手前に藁葺き屋根?

ズームアップ!

ああ、全長寺だ。このお寺は毛受兄弟の菩提寺であり、賤ヶ岳合戦時の無名戦士達供養寺らしい。

先へ進むと林道沿いに平行移動。

エゴノキが咲いている。

林道出合いに到着。

未舗装路だけど幅員が広くて立派な林道。余呉町小谷集落が起点。

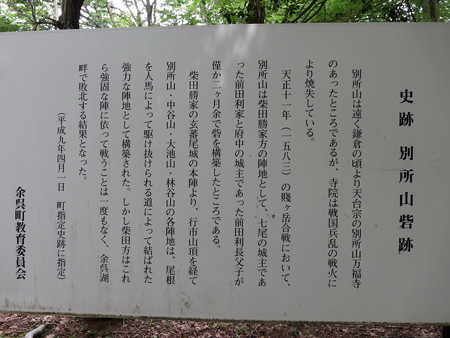

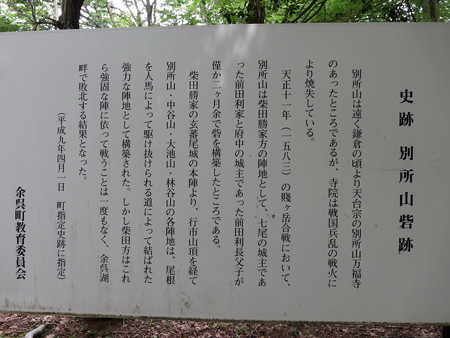

10分ほど歩けば別所山砦跡。

ここは縄張り図と細かい解説があった。

別所山砦跡:能登七尾城主前田利家、府中城主前田利長父子が二ヶ月余で築城した砦

お?広場のような場所が?

ここが城館の中心?

砦跡に着くたびに案内板を読んだりしているとなかなか前に進めない(^_^;)

先へ進みます。

ここから先は山道らしく少し傾斜が急になってきて、一箇所だけちょっとフーフー息が荒くなる場所もあります。

県境稜線に乗って道が平坦になると行市山砦跡

京極・浅井時代に東野行一が築城。加賀国の尾山城主、猛将佐久間盛政(勝家の甥)の陣

少し先に進んだところから東の展望

展望地の奥に植林を背負った広場がある。

ここが行市山山頂:三等三角点659.68m(点名同じ)

探しものをしてみたがコナスビの花があるだけ(-_-;)

南東方向の展望も霞んで遠望なし。残念(T_T)

さぁ!ここからが本日のメインイベント!

笹ヤブこぎ!

予めスパッツ装着済み!

首周りにタオルを押し込み、手袋をして、いざ!

このあと半袖のISMさんは流血でした(^_^;)だから!

植林の森なのに林床は濃密な笹ヤブ!

足元の踏み跡をたどって歩くのだが、この後に二次林方向へ。

より濃厚なヤブ!!踏み跡が見当たらなくなった!

GPSとコンパスで方向を確認!

強引に突き進む!

・・・・ヤブ突入から約20分・・・・

ヤブ脱出!!メデタイ!!

植林の開けた尾根に出た。

少し谷の風があるのでここで昼食にした。

それでも、もうハエが集まってくる季節になりましたが(-_-;)

今日は流水麺+温泉卵のブッカケ醤油うどん。

なかなか美味しい!

それにしても、ピンクの花が見たくてここに来たのだが、小さな黄色い花と木の白い花ばかり(-_-;)

広い尾根歩きは予期せぬ分岐に入り込まないように立ち止まって位置確認。

ここで東に降りていってしまうと柳ヶ瀬集落へ行ってしまうのだ。

バイカオウレンの葉っぱだけ~

道は踏み跡は明瞭に確認できるのだが少しヤブっている。

標高差30m前後をゆっくりと登ったり下ったりを繰り返す。

植生も植林主体で二次林のヤブがもれなく半分ついてくる。

P494から下っていって最後の急な下りをこなすと

久々坂峠(倉坂峠:刀根越)と3つの呼び名がある峠に出てくる。

この峠に降りてきた向かい側に柳ヶ瀬山(中尾山)への登り口がある。

なお、この峠へは北西の駐車場から200mで登ってくることが出来るらしい。

柳ヶ瀬山の奥にある玄蕃尾城(内中尾山城)跡は国指定の史跡。

なのでここからは遊歩道のような整備がされている。

左半分が植林で沿道には桜が植えられている。

まず、ひっそりと四等三角点439.14m(点名:中尾山)。

さらに北上

峠から10分で史跡の案内板。

ここ玄蕃尾城(内中尾山城跡)は柴田勝家の本陣。

でも、賤ヶ岳の戦いでは、本日歩いてきた城郭は使われることが無かったのである。

それにしても玄蕃尾城跡の規模は大きい。

土塁の構造としても規模が大きい。

主郭の用地としても本格的な城があってもおかしくないくらい広大だ。

しかし、搦手の城郭の北に関しては防御など何も考えられていなかったのでは?というくらいオソマツなように思った。

エゴノキとホウノキの花、

ヤマボウシだけが華やかに花を咲かせていた。

土塁と空堀の配置も実に多彩。

さて、まだ15時前か・・・一眠りしてから下山しよう・・・

朝5時に起きて山に登っていると眠くなるのです。

またまた昼寝タイム(^_^)

でも、このあと2人はアリの襲撃にあって起きざるを得なくなったのであった(T_T)

峠まで降りて、

柳ヶ瀬集落へ下山開始です。

柳ヶ瀬集落への山道は普通に使える山道です。

最初は山腹道で水平移動。

その後は尾根道となって植林帯に入るとジグザグとゆっくりと広い道を下っていきます。

水の流れが左手に現れると右からも道と沢が合流して集落へ

オドリコソウを愛でながら、朝駐車できなかった広場の横を通って10分でバス停まで歩きました。

戦国時代マニアや城跡めぐりマニアには必須の歴史探索ハイキングでした!

山行日:2018年5月28日

グループ山行@月曜山歩

3人(ISM、TY、TK)

距離:11.049km

沿面:11.273km

所要時間:7時間18分

(うち昼食51分、昼寝20分

標高差:35m

累積標高:プラス915m、マイナス880m

最低標高:171m(毛受兄弟墓地)

最高標高:659.68m(行市山山頂)

8:00木之本ICコンビニP

8:15柳ヶ瀬集落の広場NG

8:25柳ヶ瀬BS横8:35

8:40毛受兄弟の墓P8:52

9:18杉谷山砦跡

9:50中谷山砦跡(三角点368.4m)

10:22別所山砦跡10:32

11:18行市山(三等三角点659.68m)11:28(登り2時間36分)

11:30笹ヤブコギ11:52

11:56昼食(51分)12:47

13:13 P585

13:45 P583

14:07 P494

14:23久々坂峠(倉坂峠:刀根越)

14:29柳ヶ瀬山三角点439.1m

14:36玄蕃尾白跡案内板15:16

うち昼寝20分

15:25久々坂峠(倉坂峠:刀根越)

16:10柳ヶ瀬BS横(下り4時間42分うち昼食51min、昼寝20min)

ルートは余呉町新堂の毛受(めんじゅ)兄弟之墓Pから別所山を経て行市山に登り、県境稜線を北上し、国の史跡になっている玄蕃尾城跡を見物して余呉町柳ヶ瀬集落に至るという計画。

山行日:2018年5月28日

木ノ本ICすぐのコンビニでISMさんと待ち合わせ。

柳ヶ瀬集落に二台で行き、ISM号をデポしようと集落ハズレにある空き地へ。

しかし、無断駐車お断りの看板が2枚(消えかかっているが)。こりゃ~アカンわ(-_-;)。と国道を南に戻っていくとBSの横に空き地。

そこにじゃまにならないよう駐車させてもらう。

で、ISMさんを乗せて私の車で余呉町新堂の毛受(めんじゅ)兄弟之墓Pへ行く。

するとそこは普通に墓地があって、共通駐車場の向こうに毛受兄弟の墓。

毛受兄弟のことについては別サイトを参照ください。→長浜市強度学習資料

毛受兄弟の墓とアズマヤ。

戦跡めぐり案内看板

行市山登山口

ピンクの小さなカタバミかな?

帰化植物のイモカタバミか?

植林&二次林の登山道は歩きやすい。

ムクムク起き上がってきたギンリョウソウたち

杉谷山砦跡:毛受庄助兄弟、徳山五兵衛秀現

この分岐点下には橡谷山砦跡:金森五郎八長近

杉谷山砦跡へ片道5分ほどなので奥まで歩いてみた。

縄張り図があれば砦跡がよく分かるのですが・・・

尾根に土塁らしい形跡

分岐まで戻ってきて橡谷山砦跡:金森長近砦跡はこの下の台地か?

案内図は位置関係だけが書かれている

すっかりコアジサイの季節になりました。

このヤマボウシの総包片は大きい

大水別神社(大浴神社)の方角から登ってきた山道と合流。

ほどなく、中谷山(四等三角点:新堂368.36m)

中之谷山砦跡:原彦次郎長頼の砦

先へ進むと南東に見晴らし有り。

丸い尾根先端は古墳??

手前に藁葺き屋根?

ズームアップ!

ああ、全長寺だ。このお寺は毛受兄弟の菩提寺であり、賤ヶ岳合戦時の無名戦士達供養寺らしい。

先へ進むと林道沿いに平行移動。

エゴノキが咲いている。

林道出合いに到着。

未舗装路だけど幅員が広くて立派な林道。余呉町小谷集落が起点。

10分ほど歩けば別所山砦跡。

ここは縄張り図と細かい解説があった。

別所山砦跡:能登七尾城主前田利家、府中城主前田利長父子が二ヶ月余で築城した砦

お?広場のような場所が?

ここが城館の中心?

砦跡に着くたびに案内板を読んだりしているとなかなか前に進めない(^_^;)

先へ進みます。

ここから先は山道らしく少し傾斜が急になってきて、一箇所だけちょっとフーフー息が荒くなる場所もあります。

県境稜線に乗って道が平坦になると行市山砦跡

京極・浅井時代に東野行一が築城。加賀国の尾山城主、猛将佐久間盛政(勝家の甥)の陣

少し先に進んだところから東の展望

展望地の奥に植林を背負った広場がある。

ここが行市山山頂:三等三角点659.68m(点名同じ)

探しものをしてみたがコナスビの花があるだけ(-_-;)

南東方向の展望も霞んで遠望なし。残念(T_T)

さぁ!ここからが本日のメインイベント!

笹ヤブこぎ!

予めスパッツ装着済み!

首周りにタオルを押し込み、手袋をして、いざ!

このあと半袖のISMさんは流血でした(^_^;)だから!

植林の森なのに林床は濃密な笹ヤブ!

足元の踏み跡をたどって歩くのだが、この後に二次林方向へ。

より濃厚なヤブ!!踏み跡が見当たらなくなった!

GPSとコンパスで方向を確認!

強引に突き進む!

・・・・ヤブ突入から約20分・・・・

ヤブ脱出!!メデタイ!!

植林の開けた尾根に出た。

少し谷の風があるのでここで昼食にした。

それでも、もうハエが集まってくる季節になりましたが(-_-;)

今日は流水麺+温泉卵のブッカケ醤油うどん。

なかなか美味しい!

それにしても、ピンクの花が見たくてここに来たのだが、小さな黄色い花と木の白い花ばかり(-_-;)

広い尾根歩きは予期せぬ分岐に入り込まないように立ち止まって位置確認。

ここで東に降りていってしまうと柳ヶ瀬集落へ行ってしまうのだ。

バイカオウレンの葉っぱだけ~

道は踏み跡は明瞭に確認できるのだが少しヤブっている。

標高差30m前後をゆっくりと登ったり下ったりを繰り返す。

植生も植林主体で二次林のヤブがもれなく半分ついてくる。

P494から下っていって最後の急な下りをこなすと

久々坂峠(倉坂峠:刀根越)と3つの呼び名がある峠に出てくる。

この峠に降りてきた向かい側に柳ヶ瀬山(中尾山)への登り口がある。

なお、この峠へは北西の駐車場から200mで登ってくることが出来るらしい。

柳ヶ瀬山の奥にある玄蕃尾城(内中尾山城)跡は国指定の史跡。

なのでここからは遊歩道のような整備がされている。

左半分が植林で沿道には桜が植えられている。

まず、ひっそりと四等三角点439.14m(点名:中尾山)。

さらに北上

峠から10分で史跡の案内板。

ここ玄蕃尾城(内中尾山城跡)は柴田勝家の本陣。

でも、賤ヶ岳の戦いでは、本日歩いてきた城郭は使われることが無かったのである。

それにしても玄蕃尾城跡の規模は大きい。

土塁の構造としても規模が大きい。

主郭の用地としても本格的な城があってもおかしくないくらい広大だ。

しかし、搦手の城郭の北に関しては防御など何も考えられていなかったのでは?というくらいオソマツなように思った。

エゴノキとホウノキの花、

ヤマボウシだけが華やかに花を咲かせていた。

土塁と空堀の配置も実に多彩。

さて、まだ15時前か・・・一眠りしてから下山しよう・・・

朝5時に起きて山に登っていると眠くなるのです。

またまた昼寝タイム(^_^)

でも、このあと2人はアリの襲撃にあって起きざるを得なくなったのであった(T_T)

峠まで降りて、

柳ヶ瀬集落へ下山開始です。

柳ヶ瀬集落への山道は普通に使える山道です。

最初は山腹道で水平移動。

その後は尾根道となって植林帯に入るとジグザグとゆっくりと広い道を下っていきます。

水の流れが左手に現れると右からも道と沢が合流して集落へ

オドリコソウを愛でながら、朝駐車できなかった広場の横を通って10分でバス停まで歩きました。

戦国時代マニアや城跡めぐりマニアには必須の歴史探索ハイキングでした!

山行日:2018年5月28日

グループ山行@月曜山歩

3人(ISM、TY、TK)

距離:11.049km

沿面:11.273km

所要時間:7時間18分

(うち昼食51分、昼寝20分

標高差:35m

累積標高:プラス915m、マイナス880m

最低標高:171m(毛受兄弟墓地)

最高標高:659.68m(行市山山頂)

8:00木之本ICコンビニP

8:15柳ヶ瀬集落の広場NG

8:25柳ヶ瀬BS横8:35

8:40毛受兄弟の墓P8:52

9:18杉谷山砦跡

9:50中谷山砦跡(三角点368.4m)

10:22別所山砦跡10:32

11:18行市山(三等三角点659.68m)11:28(登り2時間36分)

11:30笹ヤブコギ11:52

11:56昼食(51分)12:47

13:13 P585

13:45 P583

14:07 P494

14:23久々坂峠(倉坂峠:刀根越)

14:29柳ヶ瀬山三角点439.1m

14:36玄蕃尾白跡案内板15:16

うち昼寝20分

15:25久々坂峠(倉坂峠:刀根越)

16:10柳ヶ瀬BS横(下り4時間42分うち昼食51min、昼寝20min)

コメント

▲

コメントする

この記事のトラックバックURL

https://blogn.tsubaya.com/tb.php/534

トラックバック

▲