2020,03,16, Monday/五代目

ひっさびさに日本海側の天気が晴れ!

美濃の雪山の計画を虎視眈々と伺ってきたので実施!と言いたいところでしたが!前日まで雨!しかも山行当日は里では20℃!(´;ω;`)アカンやん・・・

急遽、行き先変更!以前に歩いたことのある横山岳(白谷~西尾根~菅並)に行くことにした。

山行日:2020年3月9日

アクセスは、北陸道木之本ICで山行仲間と集合。3台の車で余呉町菅並へ。

菅並集落の空き地に車を一台置いて、余呉町上丹生から県道284を通って対向車があると泣かねばならない丹生トンネルを越えて木之本町杉野へ。さらに網谷川沿いに林道を北上して白谷登山口に到着。

駐車車両が無かったのでここから出発は私たちだけのようだ。

まずは白谷の川沿いの道を歩いて林道まで。

オレンジ色の壺状のこのキノコは誰?

調べたら!すごい変なキノコと判明!

シロキツネノサカズキ もしくは シロキツネノサカズキモドキ

胞子の大きさが違うだけ(~_~;)

こいつら、触ると「シュー」と音を出しながら胞子?を排出する!けったいな奴なんです!

詳しくはこちらのページの下で!→http://www.hedara.com/kinoko/shirokitsunenosakazuki/shirokitsunenosakazuki.htm

キケマン(ミヤマキケマン?)が咲いている!早い!

この植物、キンポウゲ目ケシ科なのよね(~_~;)薬草でもあるそうだが、プロトピンというアルカロイドを含み有毒。食べてはいけない。

前日の雨と雪解け水の相乗効果で、今日は渡渉が課題となった。

滑りやすい石に乗るよりも浅瀬をジャブジャブ突破!

雨後に気温が上がった伊賀は濃霧だったけど、このへんも霧だったの?

ビショビショのミヤマカタバミ。

この草は食べられるそうだ。→https://matome.naver.jp/odai/2143017903283083001 でもシュウ酸を含んでおり食べ過ぎるとお腹がゆるくなるそうです。

おっと!蝶が飛んでいる!!

テングチョウ!この子は成虫越冬するので春温かくなると、さっそく蜜を吸いに飛び回る!

それにしても草刈りが行き届いた登山道だ!

きっと草刈隊(鹿)の巡視路なんだろう。

歩き始めて45分で林道にやってきた。

肋骨がヒビってる嫁さんがちょっとスローぎみ。

気温がむちゃくちゃ上がってきて、登りなので暑がりの私は半そでTシャツで行く。

兎に角、沢の水量が多いので渡渉に難儀する。

上は足の置き場を思案して困っているMY嫁さん。

このあとジャブジャブ水に足を入れて最後は骨の痛みを覚悟して飛んだ(~_~;)

毎年5月の第3日曜日に山開きとなっている横山岳。3月初旬のこの日は未整備を覚悟でここに来たので文句は無いのだが、渡渉の踏み石は無いし、一部の山腹道は崩土で埋まり、歩きにくい場所が多かった。なので山開きまでは初心者向けではないと言えよう。

経ノ滝は雨後で水量豊富

日当たりでスミレさんが日光浴

角材が折れている?

それとも、つないでいる?

木橋は下る時にスリル満点

まだまだ草木(花たち)は冬眠中。

黄色い枝はカエデ系。

兎に角、滑る石に水量多く、渡渉で苦労させられる

この日は本当に晴天に恵まれ、暑いくらい。

ネコノメソウはまだ寝ぼけている?

振り返って一休み。

五銚子の滝にやってきた。

滝の名前は、五本の銚子を並べたようだから、とのこと。

伏流している沢が地表に出てすぐに滝になる潜流瀑。ここの後の高巻で流れ始めが確認できる。(トラバースのロープ場)

滝を巻き終わると谷から離れて登山道は尾根道になる。

薬草として有名なヤブコウジ(十両)の赤い実ひとつ。

花期は夏(7 - 8月)。

石灰岩の岩尾根道になり、イカリソウの葉っぱがたくさん。

石灰岩の岩登りで高度を上げていくと対岸の東尾根西面の雪が見えてきた。

標高1050m過ぎるあたりまでこちらの尾根には雪が無かった。

傾斜角度が緩んで振り返ると金糞岳・白倉岳の西尾根から伊吹山が見えた。

傾斜が緩んでからの登山道は5cmほどの斑に残った腐れ雪で道が見えなかった。

山頂へ向かうと山頂広場に単独男性が二人。一人がザックを担いでこちらへ歩いてきたので声をかけると国道から金居原ルートで登ってきたとのこと。東尾根出合くらいから腐れ雪があってワカンを履いて歩いていたと言っていた。

私のメンバーは山頂に立ち寄らずに山頂北西の好展望地へ行き「すごーい!よく見えてる!白山?見えてる?」と大騒ぎ。私もその場所に行って見てみると、なるほどよく見えている。

三周ヶ岳と高丸の間に見えるのは部子山?白山はまさに白いカタマリだ!

三周ヶ岳から北方面の上谷山への稜線は雪が斑でこの時期の白く光る山々ではない。

この好展望地で昼食をとり、食後にさらなる展望を求めて東峰へ向かってみた。

前日の雨で雪は締まっているものの、腐りかけ。

尾根の雪もいつものような雪庇は無く、融けかけて踏み抜き注意。

タムシバの蕾も膨らんできている!

雪解けの地面には越冬したイワナシの葉っぱ。

でも蕾はまだ堅そう。

東峰への尾根を進んできたけど、もう13:30になってしまった。

下山ルート(西尾根)はバリルートでヤブコギがある予定なので、このへんで進行をやめて展望を楽しみましょう!

(ちらっと見えているのは金糞岳&白倉岳&伊吹山)

琵琶湖と余呉湖そして比良の山から若狭県境の山々が幻想的に霞んでいる。

皆さんご満悦で撮影終了。

ほな!引き返しましょう!

引き返す登山道は雪解けが進み踏み抜き地雷地帯。

本日初めての横山岳山頂を踏んで記念撮影をしたら、さぁ!西尾根へ行くぞ!

緑のヤブが冬枯れ&雪でシンプルに見えているだけで、雪は緩んでヤブは跳ねて顔を叩くわ!歩きにくいのは変わらない。

しかーし!今日は眺望が良い!

白山以外の白い山は一体どこだ?

右から木曽駒ケ岳を筆頭とした中央アルプス。黒津山の左に御嶽山、蕎麦粒山の左に乗鞍岳!

さらに乗鞍岳の左に鷲ヶ岳。ちらっと見えていた北穂高岳にジャンダルム。前山・イソクラ・能郷白山!

北尾根分岐でヤブが無くなった?

整備されヤブがある程度刈り込まれてる!!

西尾根も一般道になってきたのか?

順調に下っていくとP971手前の石灰岩キレットに差し掛かる。

岩場を急降下して、振り返って撮影。

P971の先にシャクナゲのヤブ!!

ついついヤブを見ると突撃してしまったけど、ここのシャクナゲは左から避けて通れるみたい(~_~;)

七々頭ヶ岳の北東尾根を見ながら下山が続く。

傾斜角度が緩んできたらケヤキの巨木が立つ「ケヤキ広場」

共同TVアンテナ施設が出てきてツバキ道になって

四等三角点:菅並372.92mに到着。

以前はここから南西に道があったはずなんだけど?明瞭な踏み跡は直進?

あ?文字通り林道に飛び出した!

しかし、法面が急で踏み跡は崩れ果てて、飛降りるかズルズル・・・なんとか着地して山行終了。

ここのガードレールの切れた場所にコンクリートの階段があって道が尾根を下っていっているようだけど、ちょっと確認したい場所があるので林道を東へ

その道中。ありました!

以前に利用したことのある登山口。熊の目印もまだ残ってた!

小市川沿いに菅並集落へくだって、朝に置き車した駐車地に戻った。

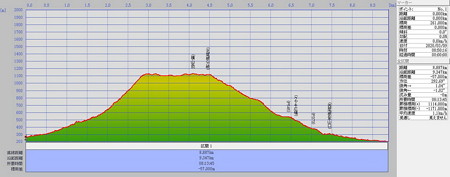

山行日:2020年3月9日

グループ山行@月曜山歩

4人(UH、ころ助、TY、TK)

縦走

雪山

ミスミンウ(ン→ソ)

二等三角点:横山岳1131.69m

四等三角点:菅並372.92 m

距離:8.823km

沿面:9.284km

標高差:-54m

所要時間:8時間13分

(うち昼食40分)

累積標高:+1124m-1178m

最低標高:204m(余呉町菅並)

最高標高:1131.69m(横山岳山頂)

白谷登山口:標高260m

自宅5:55

7:15某PA7:45

8:00某CB8:02

8:17菅並集落P8:20

8:40白谷登山口P8:50

9:35林道出合9:40

12:32横山岳山頂13:13

13:33吊尾根中間地点

13:50横山岳山頂13:54

14:11北尾根分岐

14:42 P971

16:05 P545

16:10ケヤキ広場

16:22四等三角点:菅並372.92m 16:25

17:04菅並集落P

フキノトウ(雌花)

フキノトウ(雄花)

イワウチワ

カタクリも葉っぱがもう出てる!

美濃の雪山の計画を虎視眈々と伺ってきたので実施!と言いたいところでしたが!前日まで雨!しかも山行当日は里では20℃!(´;ω;`)アカンやん・・・

急遽、行き先変更!以前に歩いたことのある横山岳(白谷~西尾根~菅並)に行くことにした。

山行日:2020年3月9日

アクセスは、北陸道木之本ICで山行仲間と集合。3台の車で余呉町菅並へ。

菅並集落の空き地に車を一台置いて、余呉町上丹生から県道284を通って対向車があると泣かねばならない丹生トンネルを越えて木之本町杉野へ。さらに網谷川沿いに林道を北上して白谷登山口に到着。

駐車車両が無かったのでここから出発は私たちだけのようだ。

まずは白谷の川沿いの道を歩いて林道まで。

オレンジ色の壺状のこのキノコは誰?

調べたら!すごい変なキノコと判明!

シロキツネノサカズキ もしくは シロキツネノサカズキモドキ

胞子の大きさが違うだけ(~_~;)

こいつら、触ると「シュー」と音を出しながら胞子?を排出する!けったいな奴なんです!

詳しくはこちらのページの下で!→http://www.hedara.com/kinoko/shirokitsunenosakazuki/shirokitsunenosakazuki.htm

キケマン(ミヤマキケマン?)が咲いている!早い!

この植物、キンポウゲ目ケシ科なのよね(~_~;)薬草でもあるそうだが、プロトピンというアルカロイドを含み有毒。食べてはいけない。

前日の雨と雪解け水の相乗効果で、今日は渡渉が課題となった。

滑りやすい石に乗るよりも浅瀬をジャブジャブ突破!

雨後に気温が上がった伊賀は濃霧だったけど、このへんも霧だったの?

ビショビショのミヤマカタバミ。

この草は食べられるそうだ。→https://matome.naver.jp/odai/2143017903283083001 でもシュウ酸を含んでおり食べ過ぎるとお腹がゆるくなるそうです。

おっと!蝶が飛んでいる!!

テングチョウ!この子は成虫越冬するので春温かくなると、さっそく蜜を吸いに飛び回る!

それにしても草刈りが行き届いた登山道だ!

きっと草刈隊(鹿)の巡視路なんだろう。

歩き始めて45分で林道にやってきた。

肋骨がヒビってる嫁さんがちょっとスローぎみ。

気温がむちゃくちゃ上がってきて、登りなので暑がりの私は半そでTシャツで行く。

兎に角、沢の水量が多いので渡渉に難儀する。

上は足の置き場を思案して困っているMY嫁さん。

このあとジャブジャブ水に足を入れて最後は骨の痛みを覚悟して飛んだ(~_~;)

毎年5月の第3日曜日に山開きとなっている横山岳。3月初旬のこの日は未整備を覚悟でここに来たので文句は無いのだが、渡渉の踏み石は無いし、一部の山腹道は崩土で埋まり、歩きにくい場所が多かった。なので山開きまでは初心者向けではないと言えよう。

経ノ滝は雨後で水量豊富

日当たりでスミレさんが日光浴

角材が折れている?

それとも、つないでいる?

木橋は下る時にスリル満点

まだまだ草木(花たち)は冬眠中。

黄色い枝はカエデ系。

兎に角、滑る石に水量多く、渡渉で苦労させられる

この日は本当に晴天に恵まれ、暑いくらい。

ネコノメソウはまだ寝ぼけている?

振り返って一休み。

五銚子の滝にやってきた。

滝の名前は、五本の銚子を並べたようだから、とのこと。

伏流している沢が地表に出てすぐに滝になる潜流瀑。ここの後の高巻で流れ始めが確認できる。(トラバースのロープ場)

滝を巻き終わると谷から離れて登山道は尾根道になる。

薬草として有名なヤブコウジ(十両)の赤い実ひとつ。

花期は夏(7 - 8月)。

石灰岩の岩尾根道になり、イカリソウの葉っぱがたくさん。

石灰岩の岩登りで高度を上げていくと対岸の東尾根西面の雪が見えてきた。

標高1050m過ぎるあたりまでこちらの尾根には雪が無かった。

傾斜角度が緩んで振り返ると金糞岳・白倉岳の西尾根から伊吹山が見えた。

傾斜が緩んでからの登山道は5cmほどの斑に残った腐れ雪で道が見えなかった。

山頂へ向かうと山頂広場に単独男性が二人。一人がザックを担いでこちらへ歩いてきたので声をかけると国道から金居原ルートで登ってきたとのこと。東尾根出合くらいから腐れ雪があってワカンを履いて歩いていたと言っていた。

私のメンバーは山頂に立ち寄らずに山頂北西の好展望地へ行き「すごーい!よく見えてる!白山?見えてる?」と大騒ぎ。私もその場所に行って見てみると、なるほどよく見えている。

三周ヶ岳と高丸の間に見えるのは部子山?白山はまさに白いカタマリだ!

三周ヶ岳から北方面の上谷山への稜線は雪が斑でこの時期の白く光る山々ではない。

この好展望地で昼食をとり、食後にさらなる展望を求めて東峰へ向かってみた。

前日の雨で雪は締まっているものの、腐りかけ。

尾根の雪もいつものような雪庇は無く、融けかけて踏み抜き注意。

タムシバの蕾も膨らんできている!

雪解けの地面には越冬したイワナシの葉っぱ。

でも蕾はまだ堅そう。

東峰への尾根を進んできたけど、もう13:30になってしまった。

下山ルート(西尾根)はバリルートでヤブコギがある予定なので、このへんで進行をやめて展望を楽しみましょう!

(ちらっと見えているのは金糞岳&白倉岳&伊吹山)

琵琶湖と余呉湖そして比良の山から若狭県境の山々が幻想的に霞んでいる。

皆さんご満悦で撮影終了。

ほな!引き返しましょう!

引き返す登山道は雪解けが進み踏み抜き地雷地帯。

本日初めての横山岳山頂を踏んで記念撮影をしたら、さぁ!西尾根へ行くぞ!

緑のヤブが冬枯れ&雪でシンプルに見えているだけで、雪は緩んでヤブは跳ねて顔を叩くわ!歩きにくいのは変わらない。

しかーし!今日は眺望が良い!

白山以外の白い山は一体どこだ?

右から木曽駒ケ岳を筆頭とした中央アルプス。黒津山の左に御嶽山、蕎麦粒山の左に乗鞍岳!

さらに乗鞍岳の左に鷲ヶ岳。ちらっと見えていた北穂高岳にジャンダルム。前山・イソクラ・能郷白山!

北尾根分岐でヤブが無くなった?

整備されヤブがある程度刈り込まれてる!!

西尾根も一般道になってきたのか?

順調に下っていくとP971手前の石灰岩キレットに差し掛かる。

岩場を急降下して、振り返って撮影。

P971の先にシャクナゲのヤブ!!

ついついヤブを見ると突撃してしまったけど、ここのシャクナゲは左から避けて通れるみたい(~_~;)

七々頭ヶ岳の北東尾根を見ながら下山が続く。

傾斜角度が緩んできたらケヤキの巨木が立つ「ケヤキ広場」

共同TVアンテナ施設が出てきてツバキ道になって

四等三角点:菅並372.92mに到着。

以前はここから南西に道があったはずなんだけど?明瞭な踏み跡は直進?

あ?文字通り林道に飛び出した!

しかし、法面が急で踏み跡は崩れ果てて、飛降りるかズルズル・・・なんとか着地して山行終了。

ここのガードレールの切れた場所にコンクリートの階段があって道が尾根を下っていっているようだけど、ちょっと確認したい場所があるので林道を東へ

その道中。ありました!

以前に利用したことのある登山口。熊の目印もまだ残ってた!

小市川沿いに菅並集落へくだって、朝に置き車した駐車地に戻った。

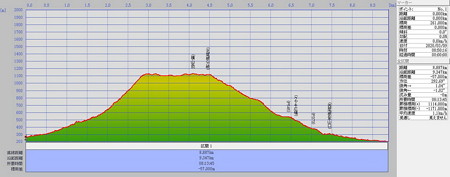

山行日:2020年3月9日

グループ山行@月曜山歩

4人(UH、ころ助、TY、TK)

縦走

雪山

ミスミンウ(ン→ソ)

二等三角点:横山岳1131.69m

四等三角点:菅並372.92 m

距離:8.823km

沿面:9.284km

標高差:-54m

所要時間:8時間13分

(うち昼食40分)

累積標高:+1124m-1178m

最低標高:204m(余呉町菅並)

最高標高:1131.69m(横山岳山頂)

白谷登山口:標高260m

自宅5:55

7:15某PA7:45

8:00某CB8:02

8:17菅並集落P8:20

8:40白谷登山口P8:50

9:35林道出合9:40

12:32横山岳山頂13:13

13:33吊尾根中間地点

13:50横山岳山頂13:54

14:11北尾根分岐

14:42 P971

16:05 P545

16:10ケヤキ広場

16:22四等三角点:菅並372.92m 16:25

17:04菅並集落P

フキノトウ(雌花)

フキノトウ(雄花)

イワウチワ

カタクリも葉っぱがもう出てる!

コメント

▲

コメントする

この記事のトラックバックURL

https://blogn.tsubaya.com/tb.php/590

トラックバック

▲